光之紀行・其之一|從《致光之君》說起

2024年初,期待已久的第63部大河劇『致光之君』悄然登場。當初海報初現時,我便心生悸動,訴說世界最古老女性長篇文學之稱的『源氏物語』的誕生故事。

年幼時曾因電視劇《篤姬》而對大河劇產生憧憬。每集結尾的「紀行」段落,總會介紹劇中場景的真實地點與歷史背景,讓我深信「行萬里路,勝讀萬卷書」並非空言。(雖然這次 KKTV 沒買紀行的版權,令人扼腕😢)

源氏物語初看時,曾令我難以親近。年少的我對光源氏的風流頗多微詞,認為他情感搖擺,難以令人信服。當時我更鍾情於《紅樓夢》,覺得賈寶玉對黛玉的愛較為專一,且大觀園的繁華傾頹也令我傷懷。或許從那時起,便種下了對古典文學與優雅物哀之美的傾慕。

小時候看書感覺更多是在看劇情看人物,如果要到細細品味文學性那可能要等到更大的時候了。而如今再讀源氏,才發現它並非單純的戀愛小說,而是濃縮了平安時代的風俗、語言、藝術與人生況味。如同《紅樓夢》衍生出「紅學」,源氏物語也成為日本文化中的一座高峰,其影響遍及繪畫、戲劇、花札與香道。

『源氏物語』與『紅樓夢』只是兩者的共通點應該都是由現實取材的小說都擁有龐大的家系跟人物以前華美的物品衣裳跟文藻詩句,最後結局都是淒涼悲劇,以及都傳達了一種物哀的感覺。--落了片白茫茫大地真乾淨

(小時候曾誤以為源氏物語跟輝夜姬的竹取物語一休和尚都是差不多年代的?)

這趟旅行,是我與《致光之君》的約定。希望能在劇終之前,把這段旅程的點點滴滴、一張張照片、一段段風聲與溪語,都記錄下來,獻給那個曾經坐在螢幕前,憧憬千年前風雅世界的自己。

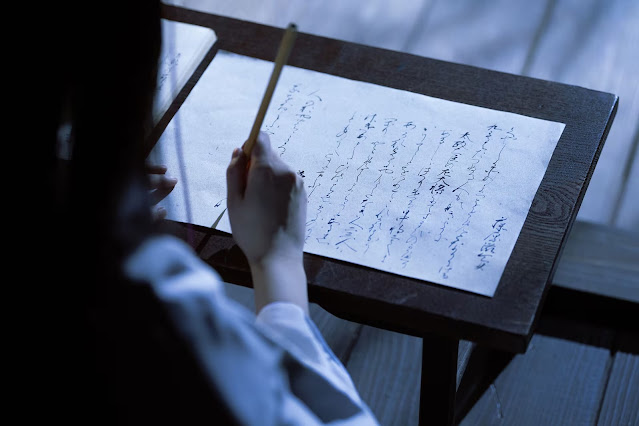

當時的文人男女,彼此傳情達意的方式之一便是和歌。和歌以31音構成,分成5、7、5、7、7五句,共31音。看似簡短,卻能蘊含極深的情意與思念。如同中國的詩詞,和歌的精妙往往難以用翻譯完全傳遞,只能用心去體會那份轉瞬即逝的情感。

第二集中,年幼的真尋(紫式部)夜裡輕聲吟誦著她曾祖父藤原兼輔(也是三十六歌仙之一)所作的一首和歌「人の親の」,句句低迴。劇中這首歌配合她與父親關係的糾葛——對於童年無法守護母親的父親,她一度心存怨懟,直至日後身為人母才漸漸理解其為難。雖是戲劇虛構,卻讓角色更顯立體,也道出一種跨越時代的情感連結。

除了和歌,平安貴族階層也喜愛以日記形式記錄仕途與生活。其中尤以三代天皇——宇多天皇(887—897在位)、醍醐天皇(897—930在位)、村上天皇(946—967在位)的日記最為著名,後人稱為《三代御記》。在這種風氣之下,藤原道長、藤原實資、藤原行成等人也留下了詳細的日記紀錄,NHK甚至將這些真實史料片段穿插於劇中情節,並公開於官網,是歷史與戲劇交織的一大亮點。紫式部『紫式部日記』、藤原道長『御堂関白記(みどうかんぱくき)』『御堂御記抄(みどうぎょきしょう)』、藤原実資『小右記(しょうゆうき)』藤原行成『権記(ごんき)』。

更重要的是,這樣的書寫習慣也悄悄為女性文學開啟了大門。據說醍醐天皇的皇后藤原穩子便在女官協助下寫下了《大后御記》,可惜已散佚。但這樣的先例無疑鼓舞了當代女性:於是有了《蜻蛉日記》的淒婉、有了《枕草子》的俏皮、有了《源氏物語》的鉅細靡遺,也有了《榮花物語》那樣漫長歲月的回望。

劇中另一首反覆出現的和歌出自《蜻蛉日記》,低吟之間,勾勒出女性在夜裡獨守空閨的無奈與期待。兼家一角雖風流,卻也似乎在這首和歌中透露出對道綱母的惦念。那個時代的男子,大多多情,卻不見得深情。而這些女性們,只能在和歌與日記裡,細細收納一生的心事。

第一次深深被《枕草子》感動,是在劇中清少納言為了定子所寫的段落。配合如夢似幻的四季蒙太奇與音樂節奏,當下我真的落下了眼淚——那一瞬間,我彷彿理解了什麼叫做「文字中有情感」,而這份情感不只傳達,更滲透。著名的「香爐峰雪」也在其中呈現,那一幕如同古畫展卷,寧靜又深情。

事後我還特地去圖書館借了《枕草子》來看,結果驚喜地發現:除了她對定子的回憶與生活點滴外,其他內容簡直像是千年前的社群隨筆。誰穿著得體誰粗俗、出門遇到佛法演說卻塞車、山川湖泊與花草樹木的碎念……她寫的,其實就是「她想寫的」,就是她所看、所思、所感。這種不帶雕飾的誠實,或許正是最打動人的地方。

同樣讓我感動的,還有《源氏物語》誕生的描寫。劇中把紫式部從代抄書信、寫故事取悅小孩,一步步成為能讓道長委託、天皇願意翻閱的作家,刻劃得格外自然動人。她書寫的不只是故事,而是一種改變命運的力量:那本書不只改變了她自己,也改變了彰子,更把許多劇中人事的碎片——追小鳥、丟爐灰、不義之子——巧妙地再現於虛構之中。這種劇中劇的安排與勇敢的改編,實在令人佩服。

看著這些古代才女用日記、和歌、小說,把對所愛之人、所尊之人、所怨之事一筆筆寫下,不論虛構或真實,都是她們在那樣的時代中,留給後人的聲音。那種「我想寫,所以我寫」的念頭,也深深地觸動我這個總在深夜默默寫字的人。雖然沒什麼流量,也不確定寫得好不好,但我還是持續地,為自己寫下那些想記錄的感動。

『不正確不代表無意義』 留下感動,比壽命更加重要 精神長存 文字可以跨越時空的距離

讓我們可以閱讀到先賢的思考 也能藉由書寫把自己的感動傳遞到未來

當我在現代讀著千年前的《源氏物語》、《枕草子》、《蜻蛉日記》,為其中的喜怒哀樂落淚,為一首和歌動容,我確實感覺到了——文字,是一種奇蹟。

當我在現代讀著千年前的《源氏物語》、《枕草子》、《蜻蛉日記》,為其中的喜怒哀樂落淚,為一首和歌動容,我確實感覺到了——文字,是一種奇蹟。

留言

張貼留言